BENENNIDOS A ILLORAI - BENVENUTI A ILLORAI

ILLORAI

Illorai è un paese del Goceano che si adagia in una conca collinare da cui si gode della veduta sulla valle del Tirso, protetto da montagne che si aprono a forma di ferro di cavallo, ai suoi piedi scorre il fiume Tirso. Il territorio di Illorai è ricco di attrattive. In particolare le risorse naturalistiche attraggono in questa zona visitatori da tutta l'Isola, come il Parco Jscuvudè, che in un lussureggiante bosco di roverelle ospita alcune strutture destinate ad accogliere i turisti nel modo più confortevole. Nella località di Iscuvudè sono state realizzate diverse strutture sportive e ricreative che richiamano moltissima gente. L'area di sosta è attrezzata per il pranzo all'aria aperta, con fontane, banconi, barbecue e strutture porticate per cucinare al coperto. Frequentatissima d'estate, offre anche la possibilità di campeggio (previa autorizzazione al Comune di Illorai) e di svago.Nell'adiacente parco Mannuri sono presenti un parco giochi, impianti sportivi per il calcio, il tennis e il tiro al piattello (località Mandras). All'interno dell'area boschiva di Jscuvudè, di interesse turistico e paesaggistico, possiamo osservare un innesto naturale tra una roverella e un leccio che hanno formato un unico tronco dal concrescimento.Altro significativo punto naturalistico, ricco di sorgenti, è quello di S'Ena, mentre Sa Cariasa è nota per le notevoli dimensioni delle roverelle che vi crescono. La roverella plurisecolare della vicina località di Melabrina è addirittura considerata una delle più grandi d'Europa Nella località "Sos Banzos" si trovano sorgenti minerali simili a quelle di Benetutti, adatte a curare i dolori reumatici.Merita una visita il ponte sul Tirso, Pont'Ezzu, a tre luci, con la sua audace arcata centrale a sesto acuto. Questa struttura, di origine romana, nei secoli subì diverse distruzioni e rifacimenti, finché nel XII secolo assunse l'aspetto attuale ad opera dei Pisani.

...... Segue

| ||||

Libro su Illorai. Lopera monografica del sacerdote Gavino Leone, uno sguardo al passato della storia di Illorai. (Ed. Torchietto, Ozieri, 2021) | Logudorolive è in rete. Dopo una lunga serie di adempimenti burocratici, il primo giornale online della città di Ozieri da qualche giorno sta muovendo i suoi passi digitali tra le contrade del Logudoro e Goceano. | Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari per l'analisi e l'interpretazione dei fenomeni demografici, economici e sociali di Illorai. Elaborazioni su dati ISTAT. | ||

Complesso Musicale So...Nendhe - Illorai | ||||

I nomi dei rioni presenti nel comune di Illorai risalenti alla meta del XIX secolo, tratti dal "Sommarione" depositato nell’Archivio di Stato di Sassari. |  |  | ||

VIDEO SU ILLORAI

I LUOGHI

Parco Iscuvudè

Il territorio di Illorai è ricco di attrattive. In particolare le risorse naturalistiche attraggono in questa zona visitatori da tutta l'Isola, come il Parco Iscuvudè, che in un lussureggiante bosco di roverelle ospita alcune strutture destinate ad accogliere i turisti nel modo più confortevole.

L'area di sosta è attrezzata per il pranzo all'aria aperta, con fontane, banconi, barbecue e strutture porticate per cucinare al coperto.

Nell'adiacente parco Mannuri sono presenti un parco giochi, impianti sportivi per il calcio, il tennis e il tiro al piattello (località Mandras).

All'interno dell'area boschiva di Jscuvudè, di interesse turistico e paesaggistico, possiamo osservare un innesto naturale tra una roverella e un leccio che hanno formato un unico tronco dal concrescimento.

Nell'adiacente parco Mannuri sono presenti un parco giochi, impianti sportivi per il calcio, il tennis e il tiro al piattello (località Mandras).

All'interno dell'area boschiva di Jscuvudè, di interesse turistico e paesaggistico, possiamo osservare un innesto naturale tra una roverella e un leccio che hanno formato un unico tronco dal concrescimento.

| ||

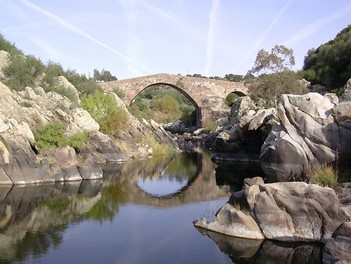

| Pont'Ezzu (Ponte del Diavolo) |

Merita una visita il ponte sul Tirso, Pont'Ezzu, a tre luci, con la sua audace arcata centrale a sesto acuto. Questa struttura, di origine romana, nei secoli subì diverse distruzioni e rifacimenti, finché nel XII secolo assunse l'aspetto attuale ad opera dei Pisani. Nel Medioevo fu probabilmente l'unico collegamento fra le due sponde del Tirso e si ritiene che qui passasse l'unica strada in grado di assicurare le comunicazioni fra i quattro giudicati della Sardegna.

| ||

| Laghetto S'Ena Manna |

| ||

| Piazza e Funtana |

| ||

| Sorgente Su Carente |

| ||

| Nuraghe Luche |

| ||

| Illorai di notte |

| Chiesa nuova Luche |

| ||

| Murales Illorai |

Virtual Tour della Necropoli di Molia

Molia

A valle, nei pressi della SS 129, si trovano la necropoli a "domus de janas" di Molia ed il santuario della Madonna della Neve di Luche. In questo santuario campestre, non lontano da cui sorge l'omonimo nuraghe, si svolgono annualmente due feste: la prima il lunedì dopo la Pentecoste, la seconda il 5 agosto.

| Vecchia Chiesa Luche |

SITO ARCHEOLOGICO DI ILLORAI - TOMBE IPOGEICHE MOLIA

La necropoli di Molia è inserita in un contesto archeologico più ampio che comprende un villaggio di capanne in muratura a secco e fortificato – situato a poche centinaia di metri - e un circolo megalitico (diametro m 3,00) distante circa 600 m. Il complesso funerario comprende nove domus de janas con sviluppi planimetrici variamente articolati. La tomba I è pluricellulare e conta undici celle successive. È costituita da un "dromos" - con orientamento a SE (lungh. m 24) - che immette in un'anticella a pianta semicircolare di notevoli dimensioni (diametro m 10,50); l'ambiente presenta pareti e pavimento dipinti di rosso. Dalla cella successiva si accede - attraverso tre ingressi distinti - ad altre 9 celle di minori dimensioni, tutte a pianta quadrangolare; da evidenziare la presenza di un bancone funerario e di una nicchia. La tomba IV, ubicata al di sotto del cavalcavia, è pluricellulare e con ambienti coassiali; mostra un "dromos" orientato ad E, che immette in un'anticella semicircolare. Dalla cella successiva a pianta quadrangolare si accede ad una cella di maggiori dimensioni. | ||

| ||

Della tomba V, è difficile stabilire con esattezza quale fosse in origine lo sviluppo planimetrico: la sepoltura è stata infatti danneggiata da lavori di sbancamento. Tuttavia, è possibile ancora individuare un ampio "dromos", orientato a SE, dal quale si accedeva all'anticella a pianta semicircolare e ad una cella maggiore di forma quadrangolare. L'ambiente era corredato da altri tre vani sussidiari. La tomba VI presenta un "dromos" e due celle successive, una a pianta quadrangolare, l'altra non definibile in pianta poiché quasi totalmente distrutta. La tomba VII presenta pianta pluricellulare e vani particolarmente rifiniti e decorati con elementi architettonici. Dal "dromos" e dalla successiva anticella – di forma non determinabile – si accede in altri 15 vani sussidiari, a pianta rettangolare o quadrangolare, distribuiti in modo armonico ed equilibrato. Le pareti dei vani presentano, inoltre, elementi architettonici decorativi - come architravi realizzati a rilievo piatto, lesene, numerosi banconi funerari risparmiati nella roccia, portelli achitravati e doppie cornici - e tracce di colorazione rossa alle pareti e sul pavimento. La tomba VIII ha uno sviluppo planimetrico pluricellulare, con almeno 12 ambienti disposti in modo irregolare. L'ultimo ipogeo, la tomba IX, quasi totalmente distrutto, presenta un impianto pluricellulare, con 10 vani a pianta quadrangolare. Le domus si datano tra il Neolitico finale (cultura di Ozieri, 3200-2800 a.C.) e l'Eneolitico. | ||

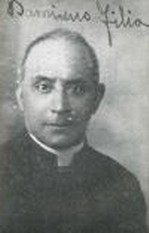

PERSONAGGIO STORICO ILLORAESE MONS. DAMIANO FILIA

| DAMIANO FILIA Damiano Filia nacque in Illorai il 4.11.1878 da Giuseppe e Maddalena Carta. Trascorse la sua infanzia presso lo zio, canonico Damiano Masala, parroco prima della Cattedrale di Ozieri, poi di Bono e infine priore di Bonarcado. E’ proprio nel rapporto con lo zio, che gli fu sempre di modello nella vita, da ricercare la radice della sua vocazione umana e cristiana; fu, infatti, questo sacerdote che gli inculcò l’amore alla Chiesa e alla Sardegna. Compì gli studi nei seminari di Oristano e di Sassari, ove conseguì la laurea in Teologia. Il 19.9.1903 fu ordinato sacerdote. Nel 1907 conseguì la seconda laurea in Diritto Canonico e Civile all’Apollinare di Roma. Nel 1908 divenne canonico del Capitolo turritano; in seguito, fu il primo parroco della chiesa urbana di San Giuseppe. Con l'avvocato Zirolia e Padre Manzella fondò il settimanale cattolico “Libertà”, di cui fu Direttore. Il 4.6.1933 fu nominato dall’arcivescovo Mazzotti Vicario Generale di Sassari, carica che tenne fino alla sua morte, avvenuta il 22.5.1956. | |

Uno dei più apprezzati giornalisti sardi, Aldo Cesaraccio, scrisse alcuni anni fa un giudizio sintetico sul Filia, quanto mai significativo: “Damiano Filia fu uno dei più vigorosi cervelli della Sardegna a cavallo dei due secoli, come studioso, storico, scrittore ed oratore sacro” (Nuova Sardegna del 22.5.1976). Raimondo Bonu nel suo secondo volume di Scrittori Sardi elenca ben cinquanta titoli di pubblicazioni varie scritte dal Filia. La sua prima opera, appena ventiquatrenne, fu Nel Goceano (1902). Seguirono: Letteratura mariana in Sardegna (1904); Cultura religiosa e pensiero moderno (1907); La Chiesa di Sassari nel secolo XVI e un vescovo della riforma (1910); Ricordi costantiniani in Sardegna (1913); Echi giobertiani in Sardegna (1922); La riforma francescana in Sardegna (1931); Il laudario lirico quattrocentista e la vita religiosa dei disciplinati bianchi di Sassari (1932); La Corsica e il Pontificato Romano (1940); Sorso, perla della Romangia (1950); Incontro di Sant’Ignazio con Sassari (1956). Ma il nome di Damiano Filia, ampiamente citato dagli studiosi di tutte le tendenze, è particolarmente legato alla storia della Chiesa Sarda per la sua opera fondamentale La Sardegna cristiana, in tre volumi, pubblicati rispettivamente nel 1909, 1913 e 1929. L’opera ebbe subito vari elogi, espressi da persone qualificatissime, come quello dello storico Solmi che riconobbe al Filia: “ottime doti di erudito e di storico”. Il primo volume inizia narrando l’introduzione del cristianesimo in Sardegna, ove sfronda leggende prive di fondamento storico, ed arriva fino al periodo di Innocenzo ||| (1161-1216). Il secondo volume, che studia la storia della Chiesa Sarda dal 1200 al 1700, mette in evidenza la triste situazione in cui versa l’isola sotto la dominazione spagnola. Infine, il terzo volume, dal 1723, allorché l’isola passò in mano ai Piemontesi, fino ai Patti Lateranensi del 1929. Alcune descrizioni, insieme alla riflessione storica, sono piene di autentica poesia che fanno gustare maggiormente il testo. | ||

Illorai di Cristoforo Puddu È paese immutabile di case addossate che ancora rivelano – a chi torna vissuto – le strade d’infanzia. Ora – in anni a tramonto – ne custodisco i ricordi che rapiscono l’immaginario con l’infinito miraggio di voci sospese in abbraccio. E meravigliato silenzio mi sorprende in memorie come un’eco lontana di sentimento e di tempo che avviluppa e seduce… È paese immutabile di case svuotate dalle strade del mondo e che ora soltanto rivela la sofferenza dei vecchi |